Eiszeit: 50 MegaJahre Klimawandel

Jürgen Vollmer

Der Klimawandel erschuf den geologischen Reichtum der Leipziger Tieflandsbucht — und der Mensch machte daraus eine einzigartige Seenlandschaft. Auf unserer Radtour am 13. September erkundeten wir die Spuren dieser Änderungen: Wir diskutierten über die Folgen des Klimawandels in vergangenen Erdzeitaltern und über die Folgen des menschlichen Handelns.

Fahrt mit dem Rad um den Markkleeberger See. Foto: Team WissensSpuren.

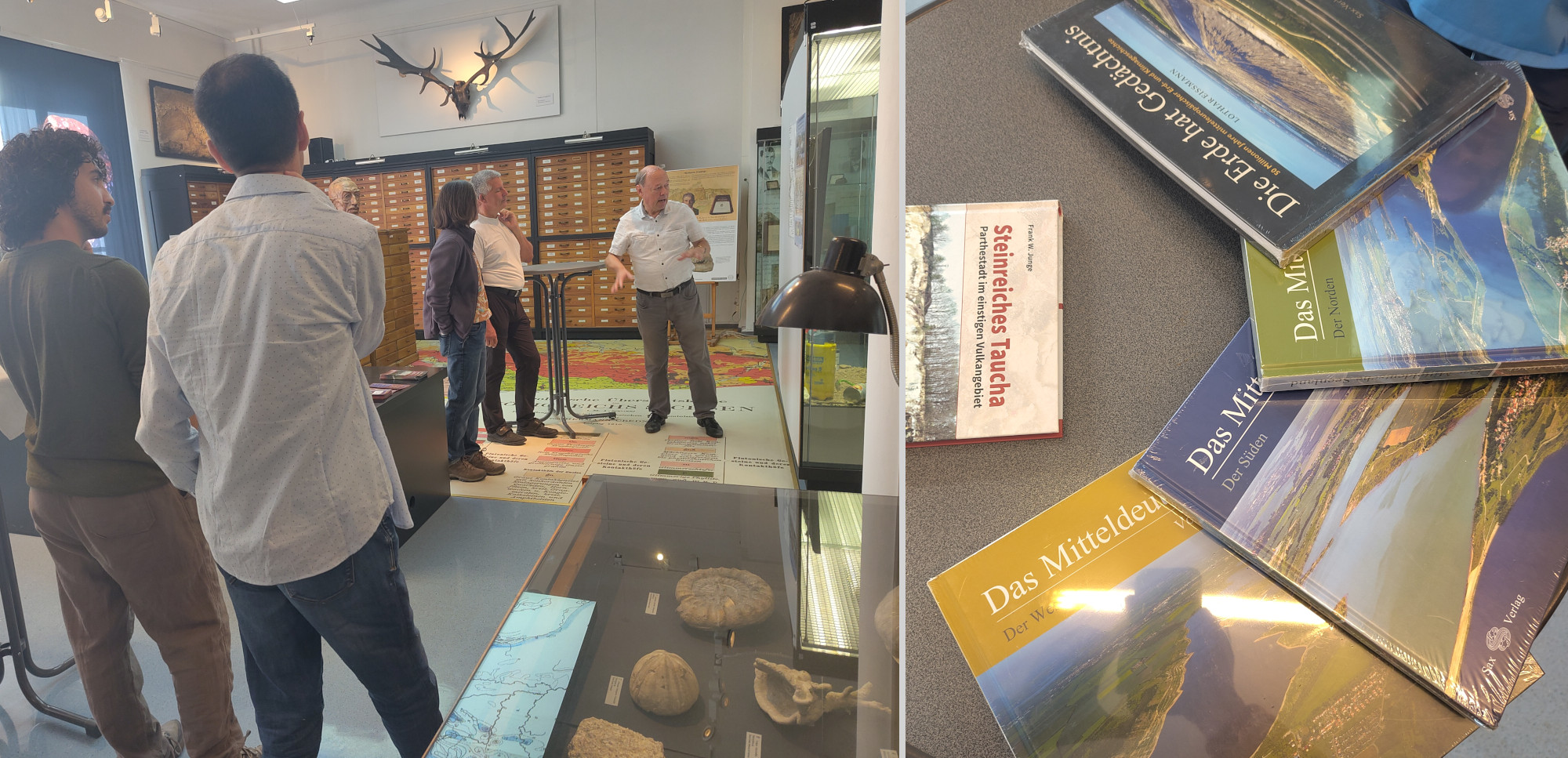

Geologisch-Paläontologische Sammlung

Unser Ausflug begann in der der Geologisch-Paläontologische Sammlung mit einer Einführung von Frank Junge in die Klimageschichte des Leipziger Umlandes, die er eindrücklich anhand der eindrücklichen Funde der Ausstellung illustrierte. Anschließend ging es auf die Fahrräder.

Führung durch die Geologisch-Paläontologische Sammlung der UL. Foto: Team WissensSpuren.

Die Leipziger Bucht als Gletschervorland

Annett Kaldich (Fakultät für Physik und Erdsystemwissenschaften, Geopark Porphyrland) begleitete uns auf der Tour. Am Völkerschlachtdenkmal rekonstruierten wir anhand von Geologischen Karten die Auswirkungen der Eiszeiten auf die Landschaft. Unmittelbare Folgen davon sind die Vorkommen von Findlingen und die der Verlauf der Feuersteinlinie, sowie die ausgedehnten Moorlandschaften (siehe Fig. 1 in PEATMAP), die nördlich von Leipzig bis zur Ostsee erstreckten. Die ältesten in Ost-West-Richtung auf dem Land verlaufende Handelsroute in Europa, die Via Regia, verlief entlang des Südrandes dieser Moore. In Leipzig kreuzte sie die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Via Imperii. Diese günstige Lage am Kreuzungspunkt bedeutender Handelsstraßen trug wesentlich zur Entwicklung von Leipzig zu einer bedeutenden Handelsstadt bei.

Auswirkungen der Eiszeiten vor dem Völkerschlachtdenkmal. Foto: Team WissensSpuren.

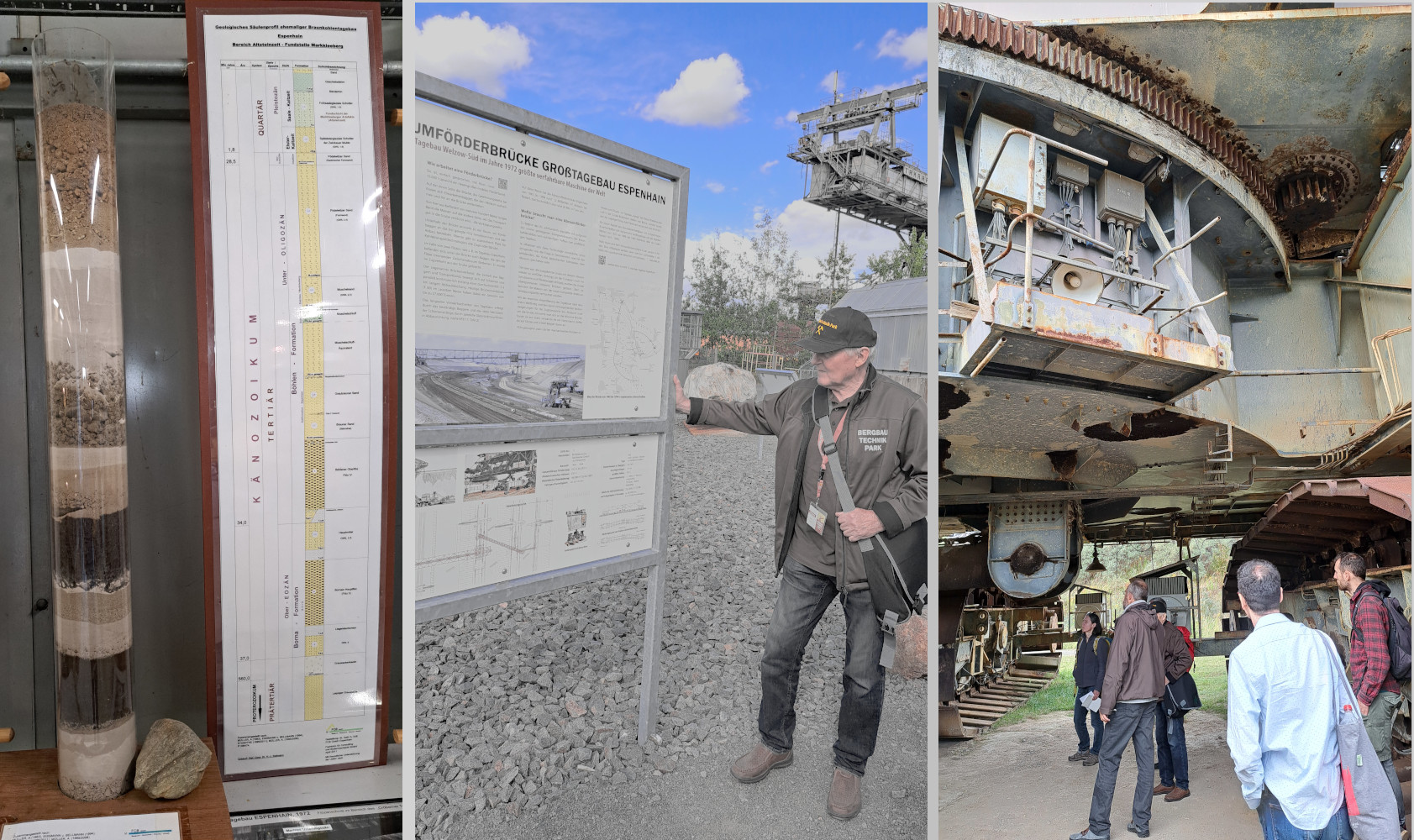

Braunkohleentstehung und -förderung

Unser nächster Halt waren die Förderanlagen der Leipzig-Dölitzer Kohlenwerke. Der Förderschacht ist der einzige verbleibende Sachzeuge des Braunkohlentiefbaus. Mithin war er ein denkwürdiger Ort, um zu erörtern, wie das organische Material, aus dem die Braunkohle entstand, in den interglazialen Warmzeiten Sedimente formte und welche chemischen und physikalischen Prozesse anschließend bei der Bildung von Kohle abliefen.

.](https://leipziger-wissensspuren.de/blog/2025-09-13_eiszeit/Anlage_nw_ansicht_1932.jpg)

Leipzig-Dölitzer Kohlenwerke um 1930. Karnagel, Public domain, via Wikimedia Commons.

Die dabei auftretenden Schichtenfolge der Sedimente betrachteten wir anschließend bei den Stufen an der vierten Schautafel des Geopfad Markkleeberger und Störmthaler See.

Bergbau-Technik-Park

Bei der Fahrt um Markkleeberger See diskutierten wir die Gründe für den Wechsel zum Tagebau für die Gewinnung der Braunkohle und beim Bergbau-Technik-Park beschlossen wir den Tag mit einer ausführlichen und außerordentliche informativen Führung des ehemaligen Bergmannns und Elektrikers Gerd Krah.

Auswirkungen der Eiszeiten vor dem Völkerschlachtdenkmal. Foto: Team WissensSpuren.

Beim abschließenden Picknick am Steinerlebnisplatz diskutierten wir auch den Bezug zum aktuellen Klimawandel und zu den Auswirkungen der Renaturierung der Bergbaufolgelandschaft.

Wir danken Frank Junge, Annett Kaldich und Gerd Krah sehr herzlich für ihren Einsatz und die vielen tollen Erklärungen — und den Teilnehmenden für das rege Interesse und den intensiven Austausch.